Reparieren verbindet - Einblicke in Deutschlands Reparatur-Initiativen 2025

Reparieren verbindet Einblicke in Deutschlands Reparatur-Initiativen 2025

Nach fünf Jahren wollte das Netzwerk-Reparatur-Initiativen der anstiftung sich wieder einen Überblick verschaffen und herausfinden: Wer sind die Akteure, die in Reparaturcafés aktiv sind? Welche Motivationen liegen dem Engagement zugrunde? Werden Förderungen benötigt und wofür wird Geld verwendet? Und wie ist es um das Ideal der „Hilfe zur Selbsthilfe“ bestellt? Jetzt sind die Ergebnisse da.

Teilgenommen und den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt haben insgesamt 327 Initiativen. Von ihnen haben sich überdurchschnittlich viele erst in den letzten Jahren gegründet.

Hier eine Vorausschau in einige der Ergebnisse: Die Abfrage der beruflichen Hintergründe zeigt sehr deutlich, dass es sich bei den Reparierenden nicht etwa um Hobbybastler und Amateure handelt. Elektrotechnik, Ingenieurwesen und handwerkliche Berufe dominieren. Und doch ist bestimmend, was den Amateur, den Liebhaber im Wortsinne, ausmacht: Tätigkeiten mit Leidenschaft nachgehen. 91% der Befragten geben an, aus Spaß am Reparieren dabei zu sein. Im Reparaturcafé sind Profession und Passion häufig vereint.

Beim gemeinsamen Reparieren werden Wissen und Fähigkeiten über Generationen und soziale Herkünfte hinweg weitergegeben. Dabei wird ganz handfest die Lebensdauer von Alltagsgegenständen erhöht. Fast alle geben an, dass sie Müllvermeidung und Ressourcenschonung zu ihrem Engagement motiviert. Viele heben auch hervor, dass das entstehende Gemeinschaftsgefühl beflügelt. Das Reparaturcafé ist ein sozialer Ort, es bereichert das Gemeinwohl auf vielfältige Weise.

Ergebnisse mit beschränkter Haftung

(Klick auf die Grafiken rechts führt zu größerer Darstellung.)

Die Umfrage umfasst 327 abgeschlossene Teilnahmen aus dem Netzwerk Reparatur-Initiativen, das 1.669 Initiativen zählt (Stand: 09. September 2025). Das entspricht einer Rücklaufquote von 18,5%. Es haben überdurchschnittlich viele neuere Initiativen teilgenommen, die sich gehäuft in den Jahren 2022-2024 gegründet haben. Entsprechend ist eine Verzerrung bei den Finanzierungsbedarfen nach oben zu verzeichnen, da überdurchschnittlich viele Initiativen eine Förderung durch das Bundesumweltministerium (BMUKN, vormals BMUV) in Anspruch genommen haben, welche durch das Netzwerk Reparatur-Initiativen vermittelt worden ist. 71,5% gaben an, gefördert worden zu sein. Es ist zu vermuten, dass durch den Kontakt zur Förderungsmöglichkeit auch die Aufmerksamkeit auf die Umfrage deutlich gesteigert war. Zu anderen Initiativen, die diese spezielle Förderung nicht in Anspruch genommen haben, ist die Einladung zu der Umfrage möglicherweise weniger durchgedrungen.

Wer sind die Akteure?

An der Umfrage teilgenommen haben 87% Organisator*innen und 12% Reparateur*innen. Von den Teilnehmenden waren 75% männlich und 25% weiblich.

Die Wortwolken zeigen die beruflichen

Hintergründe der Personen, die in Reparatur-Initiativen aktiv sind. Je größer

und präsenter das Wort, desto häufiger das Berufsfeld.

Reparateur*innen

.jpg)

- Elektrotechnik dominiert (26% der Nennungen): Spiegelt die Vielzahl elektronischer Geräte in Reparaturcafés wider

- Starker Handwerks-/Technikbezug: direkte Anwendung praktischer Fertigkeiten

- Hoher Anteil an Rentner*innen: verfügbare Zeit und jahrzehntelange Erfahrung werden eingebracht und weitergegeben

Organisator*innen

.jpg) Organisator*innen

Organisator*innen

- Mit Projektmanagement, BWL/VWL oder Verwaltung sind Kompetenzen in Administration, Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenleitung und Kommunikation vorhanden

- Vermehrt pädagogische Fähigkeiten für Wissensvermittlung

- Fachlicher Mix aus technischem Verständnis und sozialer Ausbildung

Die Verteilung der beruflichen Hintergründe zeigt eine funktionale Arbeitsteilung: Reparateur*innen bringen primär technische Expertise mit, während Organisator*innen häufig auch auf soziale Professionen und Management-Kompetenzen für das Organisieren eines Reparaturcafés zurückgreifen können. Die Überschneidung bei Elektrotechnik und Ingenieurwesen deutet darauf hin, dass technisch versierte Personen oft sowohl reparieren als auch organisieren.

Motivation und Ziele

"Jede Veranstaltung zeigt in der Praxis, wie ein nachhaltiger Lebensstil gefördert werden kann. Machen statt reden!“

- 96% der Initiativen sehen sich als Akteure gegen die Wegwerfgesellschaft. Ressourcenschonung und Müllvermeidung stehen klar im Vordergrund

- 91% geben die Lust am Reparieren als Motivation an. Der "Spaß am Reparieren" steht oft im Vordergrund

- 83% schätzen das Gemeinschaftsgefühl. Reparatur-Cafés sind Orte der Begegnung und des sozialen Zusammenhalts

"Menschen mit unterschiedlichsten Ansichten helfen sich gegenseitig und erleben, wie positiv sich gesellschaftlicher Zusammenhalt auswirkt."

"Die Wertschätzung und Dankbarkeit ist vielfach an den Gesten

der Kunden zu erkennen und das, was der Applaus für den Künstler ist!"

Hilfe zur Selbsthilfe

"Unser Anspruch ist es, den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und die Freude an der Selbstwirksamkeit zu wecken."

Hilfe zur Selbsthilfe ist eines der zentralen Anliegen von Reparaturcafés. Doch wie sieht das Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit aus?

- Die mittlere Konzentration auf der Selbsthilfeskala (Mittelwert: 52%) deutet darauf hin, dass viele Initiativen einen pragmatischen Mittelweg gefunden haben, der beiden Bedürfnissen gerecht wird.

-

Es existieren verschiedene Konzepte

nebeneinander - von reinen Serviceangeboten bis zu partizipativen Werkstätten.

- Die Lücke zwischen Interesse am Verstehen (55,5%) und tatsächlicher Mitarbeit (19,5%) zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf.

- Die extrem hohe Zufriedenheit (98%) und Wiederkehrrate (95%) bestätigen, dass der Mittelweg zwischen Selbsthilfe- und Serviceangebot von den Besucher*innen gut angenommen wird.

-

Bessere Vorab-Informationen über das Konzept

könnte falsche Erwartungen vermeiden, um aus interessierten Zuschauern aktive

Mitreparateure zu machen.

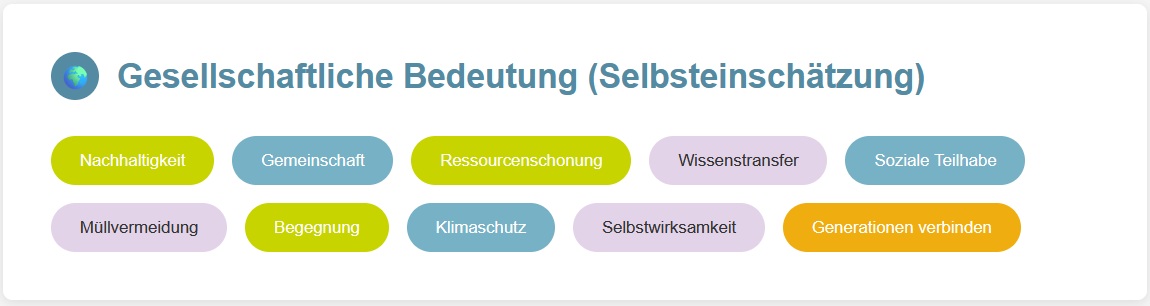

Gesellschaftliche Bedeutung

Reparatur-Initiativen sind vor allem in drei gesellschaftlichen Bereichen wirksam: 1) Klimaschutz und Ressourcenschonung, 2) Wissenstransfer und Selbsthilfe, 3) Soziale Teilhabe und Gemeinschaftsbildung.

Die meisten Initiativen schätzen die Bedeutung ihrer Arbeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Herausforderungen als hoch ein. Sie tragen zur Ressourcenschonung und Müllvermeidung bei und fördern den Wandel zu einer nachhaltigeren Lebensweise. Zudem stärken sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sind Treffpunkte für Begegnung und Austausch und wirken der Vereinsamung entgegen. Der Wissenstransfer und die Hilfe zur Selbsthilfe sind ebenfalls zentrale Aspekte. Initiativen betonen auch die wirtschaftliche Bedeutung für Menschen mit geringem Einkommen. Es gibt eine "gefühlte Lücke" zwischen dem ehrenamtlichen Engagement vor Ort und den notwendigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Aktiven fordern ein Recht auf Reparatur, bessere Ersatzteilversorgung und eine reparaturfreundlichere Produktgestaltung. Trotz der manchmal als "Tropfen auf den heißen Stein" empfundenen individuellen Wirkung, sehen sie sich als wichtigen Teil einer größeren Bewegung, die Bewusstsein schafft und zum Umdenken anregt.

Fazit

Die Umfrage zeigt eine lebendige und stabile Landschaft von Reparatur-Initiativen in Deutschland, die sich durch eine hohe ehrenamtlich ausgeübte Expertise und eine starke gesellschaftliche Motivation auszeichnet. Einige sehen durchaus Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung und würden gern mehr in Schulen und Bildungseinrichtungen aktiv werden. Weiterentwicklungspotentiale bestehen in modernen Technologien wie 3D-Druck. Reparatur-Initiativen verbinden praktisches Handeln mit sozialem Engagement und verstehen sich als Teil einer größeren Bewegung für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt. Den allermeisten Engagierten geht es ums Machen und um den Spaß am Reparieren.

X